逆流性食道炎とは

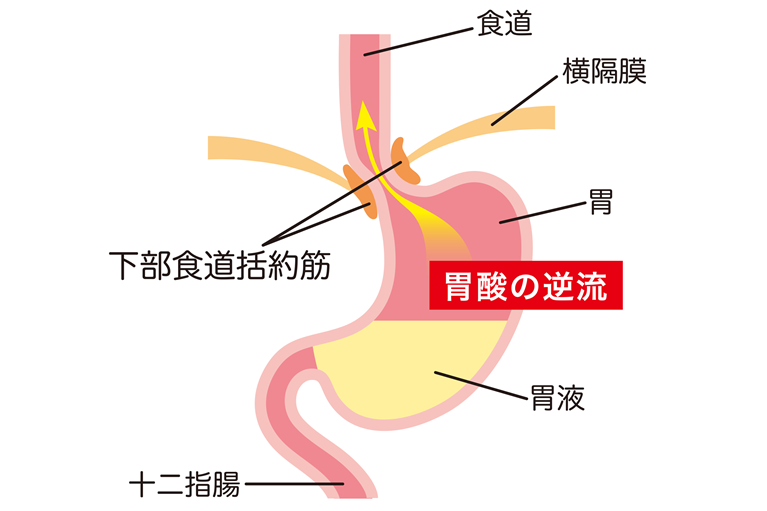

逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、食道粘膜に炎症を引き起こす病気です。胃と食道の境目にある下部食道括約筋という筋肉が、何らかの原因で正常に機能しなくなることで発症します。 食道粘膜は胃粘膜とは異なり、胃酸に対する防御機能を持っていないため、胃酸にさらされると炎症を起こしてしまいます。逆流性食道炎の症状は市販薬でも一時的に緩和できますが、生活習慣を改善しない限り再発を繰り返すことが多く、食道粘膜の炎症が長引くと食道がんのリスクが高くなります。症状がある際は放置せず、お早めに神戸三宮きのした内科 消化器内視鏡クリニックへご相談ください。

逆流性食道炎とは、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、食道粘膜に炎症を引き起こす病気です。胃と食道の境目にある下部食道括約筋という筋肉が、何らかの原因で正常に機能しなくなることで発症します。 食道粘膜は胃粘膜とは異なり、胃酸に対する防御機能を持っていないため、胃酸にさらされると炎症を起こしてしまいます。逆流性食道炎の症状は市販薬でも一時的に緩和できますが、生活習慣を改善しない限り再発を繰り返すことが多く、食道粘膜の炎症が長引くと食道がんのリスクが高くなります。症状がある際は放置せず、お早めに神戸三宮きのした内科 消化器内視鏡クリニックへご相談ください。

逆流性食道炎の症状

代表的な症状

- 胸やけ:特に空腹時や夜間に起こりやすく、胸が焼けるような感覚

- 呑酸(どんさん):酸っぱいものや苦いものがこみ上げてくる症状

- みぞおちの痛み:食後に胸やみぞおちあたりが痛む

その他の症状

- げっぷの多発

- 胃もたれ、胃のむかつき

- 喉の違和感、喉のつかえ感

- 声がれ、喉の痛み

- 飲み込みにくさ

逆流性食道炎になる原因

逆流性食道炎の直接的な原因は胃酸の逆流ですが、その背景には様々な要因があります。

下部食道括約筋の機能低下

食道と胃の境目にある下部食道括約筋は、通常は胃の内容物が逆流しないよう締まっています。しかし、加齢による筋力低下や食べ過ぎによる一時的な弛緩により、この筋肉の締まりが悪くなると逆流が起こりやすくなります。

腹圧の上昇

肥満、妊娠、便秘、猫背や前かがみの姿勢、締め付けの強い服装やベルト、重いものを持ち上げる動作などは腹圧を上昇させ、胃酸の逆流を促進します。特にデスクワークや畑仕事などで前かがみになることが多い方は注意が必要です。

食生活・生活習慣

- 胃酸分泌を促進する食品:高脂肪食、高タンパク食、甘いもの、刺激物(香辛料)、コーヒー、アルコール

- その他の要因:暴飲暴食、早食い、不規則な食事時間、喫煙

- ストレス:自律神経の乱れにより胃酸分泌のコントロールが崩れます

薬の副作用・その他

喘息、高血圧、心臓病などの治療薬の中には、下部食道括約筋を緩める副作用があるものがあります。また、ピロリ菌除菌治療後に一時的に逆流性食道炎の症状が現れることもありますが、これは時間経過とともに自然消失します。

逆流性食道炎の方が

やってはいけないこと

食事に関して避けるべきこと

- 暴飲暴食、早食い、食べ過ぎ

- 脂っこいものや甘いものの過剰摂取

- 刺激物(香辛料)、酸味の強い食べ物(柑橘類、梅干しなど)

- コーヒー、アルコール、炭酸飲料の摂取(特に空腹時)

- 食後すぐに横になること(最低でも食後2〜3時間は横にならない)

生活習慣で避けるべきこと

- 喫煙

- 前かがみの姿勢、猫背

- ベルトやコルセットの強い締め付け

- 肥満の放置

- ストレスの蓄積

就寝時の注意

- 夕食は就寝の3時間前までに済ませる

- 頭を高くして寝る(上半身を少し高くする)

逆流性食道炎の検査

胃カメラ検査(内視鏡検査)

最も重要な検査で、食道粘膜の炎症の有無や程度を直接観察できます。びらんや潰瘍の有無、食道裂孔ヘルニアの有無も確認できます。合併するがんが疑わしい部分があれば組織採取も可能です。当クリニックでは、鎮静剤を使用した苦痛の少ない検査や、鼻から挿入する経鼻内視鏡検査にも対応しています。

最も重要な検査で、食道粘膜の炎症の有無や程度を直接観察できます。びらんや潰瘍の有無、食道裂孔ヘルニアの有無も確認できます。合併するがんが疑わしい部分があれば組織採取も可能です。当クリニックでは、鎮静剤を使用した苦痛の少ない検査や、鼻から挿入する経鼻内視鏡検査にも対応しています。

問診で典型的な症状がある場合は、内視鏡検査での精密検査と薬物療法とを併用することを推奨しています。

逆流性食道炎は

ほっといても治る?

軽症の逆流性食道炎で、一時的な暴飲暴食が原因の場合は、食生活を改善することで自然治癒することもあります。しかし、症状が継続している場合は自然治癒は期待できません。

放置のリスク

- 食道粘膜の炎症が慢性化する

- 食道潰瘍や出血を起こす可能性

- バレット食道(食道粘膜が胃粘膜に変化)からバレット腺がんへ進行するリスク

- QOL(生活の質)の著しい低下

逆流性食道炎の治療

逆流性食道炎の治療は、薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせて行います。症状が改善しても、医師の指示があるまで治療を継続することが重要です。

生活習慣の改善

食生活の改善

- 腹八分目を心がけ、ゆっくりよく噛んで食べる

- 規則正しい食事時間を守る

- 低脂肪食を中心にバランスの良い食事

- 食物繊維や水分をこまめに摂り、便秘を予防

日常生活の改善

- 適度な運動で適正体重を維持

- 禁煙、節酒

- ストレスの適切な管理

- 姿勢の改善(猫背を避ける)

薬物療法

- プロトンポンプ阻害薬(PPI)やボノプラザン(PCAB):胃酸分泌を強力に抑制する薬(第一選択薬)

- H2ブロッカー:ヒスタミンH2受容体を阻害し胃酸分泌を抑制

- 制酸薬:胃酸を中和し炎症の悪化を防ぐ

- 粘膜保護薬:食道粘膜を保護し炎症改善を促進

- 消化管運動機能改善薬:消化管の蠕動運動を改善し逆流を防ぐ

症状が改善しても自己判断で服薬を中止せず、医師の指示に従って継続することが大切です。また、再発予防のために維持療法が必要な場合もあります。

内視鏡的治療

ARMA法(Anti-Reflex Mucosal Ablation, 粘膜焼灼による逆流防止術)

準備中です。